Vivimos en un mundo en constante cambio. Cada vez nos sorprendemos menos cuando alguien propone nuevas maneras de hacer algunas cosas, y empresas establecidas que operaban de manera tradicional, quedan fuera de mercado.

Sobran ejemplos que ilustran el párrafo anterior: ya son pocos los que usan máquina de fotos y ya nadie revela un rollo; la contratación de servicios y la manera de comunicarnos es muy diferente a lo que era hace unos años; la forma en la que nos informamos cambió de manera sustancial, etcétera. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el mundo cambió radicalmente. Pero no es esto a lo que me quiero referir en este artículo, sino que quisiera que nos detengamos a pensar en que el mundo va a seguir cambiando radical y rápidamente, y es posible que estos cambios nos sigan sorprendiendo sin la preparación adecuada a menos que cambiemos nuestra manera de planificar y trabajar.

En este contexto se torna cada vez más difícil poder pronosticar las ventas de nuestros productos o servicios, y consecuentemente es casi imposible predecir cuál será la estructura necesaria para poder hacer funcionar la organización. A pesar de ello seguimos empeñados en hacer un planeamiento financiero detallado de largo plazo, y en mantener estructuras organizacionales parecidas a las de hace más de un siglo. En este breve artículo quisiera proponer algunos cambios en tres planos: (i) nuestra mente; (ii) la estructura de nuestras organizaciones; y (iii) el modelo de planeamiento de nuestras empresas.

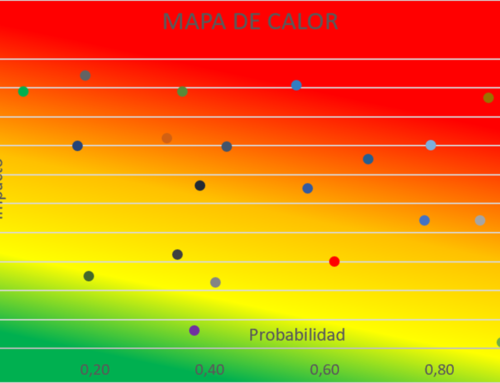

El ser humano, por su misma naturaleza, aborrece la incertidumbre. A nadie le gusta tener un futuro incierto, por ello solemos planificar en un mundo de supuestas certezas: aseguramos que vamos a vender tantas unidades a un determinado precio, que tendremos un cierto costo, y que la tasa de interés y el tipo de cambio se van a mantener en un determinado nivel, etc. ¡Lindo ejercicio de autoengaño! Lo cierto es que cada una de esas variables de las que ponemos un valor supuestamente cierto, son desconocidas al momento de planear. ¡Pero es que necesitamos poner un valor! Nos suelen decir… Esto es una verdad a medias. Que debamos tener una estimación de lo que va a ocurrir no nos obliga a poner un valor cierto. Más técnicamente; cada estimación de un valor a futuro es en realidad una distribución de probabilidades, y cuando elegimos reportar un valor, estamos decidiendo reportar solamente uno de los valores de dicha distribución (normalmente el valor esperado, o el valor más probable), eliminando el resto de los valores de la misma. De alguna manera estamos tirando información valiosa al tacho de basura. La gravedad de esta carencia de información, depende de la volatilidad de la variable: ¡afirmar que venderemos 10 unidades de una distribución que está entre 9 y 11 es bastante menos preocupante que hacerlo en una distribución de entre 1 y 19! La realidad es que no hay ninguna razón para no estimar el futuro en base a la distribución de probabilidades en lugar de hacerlo en el mero número. Hay herramientas que nos permiten incorporarla al planeamiento sin mayores problemas, la principal barrera es mental, simplemente nos cuesta cambiar… Un argumento que se suele escuchar se refiere a la dificultad de estimar la correcta distribución de probabilidades de la variable; mi respuesta es: no se preocupen, hoy están diciendo que la distribución tiene volatilidad igual a cero… ¡cualquier cosa que estimen va a ser mejor que eso!

Otro cambio que necesitamos incorporar a nuestro modelo de negocio es la redefinición del éxito y el fracaso. En nuestra mente el error y el fracaso son cosas aborrecibles que tenemos que evitar a toda costa. Nuestros modelos corporativos de evaluación de desempeño y de incentivos favorecen a quienes no se equivocan y lo que obtenemos es una tasa de error muy baja… ¡a costa de una tasa de innovación aún más baja! La innovación en las corporaciones está muerta porque no somos capaces de tolerar el fracaso, y eso lleva a que nadie se atreva a hacer algo cuyo resultado es incierto. De alguna manera la innovación tiene un costo altísimo: el potencial fracaso. Esto hace que las empresas grandes, en las que las personas tienen mucho que perder si se equivocan, estén en una gran desventaja con las pequeñas organizaciones en las que los emprendedores pueden decidir intentar algo nuevo que puede salir bien o mal. Ya hay, sin embargo, empresas grandes que están cambiando su actitud frente al error. Un buen ejemplo de ello es Google que periódica y sistemáticamente discontinúa productos y servicios que ya sabe que no van cumplir con las expectativas. Tienen además muy incorporada la importancia de tomar el aprendizaje que deja cada uno de estos proyectos discontinuados. No nos debería llamar la atención entonces que Google nos sorprenda constantemente con nuevos productos y servicios; la mente de quienes trabajan allí tiene incorporada la importancia de innovar sin temer el fracaso honesto.

Proponemos entonces dos cambios a nivel de la mente de los hombres y mujeres de empresa: (1) amigarse con la incertidumbre y comenzar a pensar en términos de distribuciones y no en valores futuros ciertos, y; (2) repensar la relación entre la innovación y el fracaso y aprender a convivir y tomar aprendizajes de los errores.

El diseño de nuestras organizaciones está basado en conceptos muy viejos, como el de la unidad de mando. Las empresas están diseñadas para que unos pocos piensen y den órdenes y el resto las ejecute. Si bien es fácil comprender la lógica de este diseño, permítanme subrayar sus flaquezas. Este modelo se basa en el supuesto de que quienes están llamados a pensar son los más capacitados, lo cual puede ser creíble desde el momento que son los más expertos, pero hoy en día las organizaciones modernas logran diseños organizacionales que incluyen el input de todos los integrantes de la compañía, y aún más, las empresas realmente innovadoras, logran el input de la gran masa de mentes brillantes y motivadas que está fuera de la misma empresa. No podemos negar que hay más gente inteligente fuera de la empresa que dentro de ella… ya hay organizaciones que logran que esa masa de materia gris aporte su capacidad y pensamiento a los proyectos propuestos por la compañía. Vuelvo a tomar un ejemplo de Google que fomenta que sus empleados dediquen un porcentaje de su tiempo a crear proyectos nuevos, y si estos tienen éxito se convierten en los nuevos proyectos de la empresa, mientras que si no funcionan no generan un alto costo ni para la compañía ni para el empleado. Otro ejemplo de esto es el del sistema operativo Linux, un sistema de código abierto creado por Linus Torvalds y mejorado por cientos de ingenieros que le dedicaron cientos de miles de horas a mejorarlo simplemente porque lo querían hacer. ¿Cómo podemos, con nuestro equipo de ingenieros –necesariamente limitado- que trabajan por el salario, hacer un producto mejor?

Por otro lado, en el diseño de las organizaciones nos cuesta incorporar una función «de alguien que esté pensando en como ser capaces de satisfacer las necesidades de nuestros clientes de una manera diferente a la que lo estamos haciendo». Esto, que las organizaciones no hacen actualmente, es lo que cientos de emprendedores sin un alto costo en caso de equivocarse, hacen a diario. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien descubra una manera de hacer mejor lo que hoy hacemos nosotros y nos permite generar nuestros ingresos. Un punto interesante a este respecto es que es muy poco probable que quien haga esto sea alguien que nosotros normalmente consideramos un competidor. Por ello es común ver que quienes generan una disrupción profunda en un sector suelen ser agentes externos al mismo, grupos que no estaban en el radar de estudio de los actuales players de mercado.

Por eso proponemos que las empresas: (1) reestructuren su manera de trabajar para incorporar las capacidades de más gente, no solamente de su alta dirección; (2) que sean capaces de repensar y eventualmente matar su modelo de negocios tantas veces como sea necesario, y ; (3) que sean capaces de redefinir sus competidores y las fronteras de su industria.

Nuestro modelo de planeamiento actual se basa en un proyectar nuestra empresa a largo plazo con proyecciones financieras extremadamente detalladas. Probablemente si tuviéramos la posibilidad de acceder a los archivos de Kodak (quebrada en enero de 2012) veríamos qué según el planeamiento de la empresa, hoy deberían estar revelando cientos de miles de rollos de fotos todos los meses y vendiendo cientos de miles de cámaras fotográficas. De la misma manera, según el planeamiento de largo plazo seguramente Blockbuster debería estar abriendo nuevas tiendas en nuevas ciudades para atender mejor su demanda creciente de películas en blue ray, etc. ¿Realmente debemos seguir haciendo un planeamiento detallado de largo plazo? Con esto no quiero decir que deberíamos dejar de pensar en el largo plazo, simplemente cuestiono que hagamos planes detallados a diez años y después nos creamos que eso realmente vaya a suceder…

Proponemos entonces reemplazar el planeamiento de largo plazo por el pensamiento de largo plazo. No se trata de un simple juego de palabras; pensar en el largo plazo nos permite ver que es imposible poder hacer un planeamiento financiero detallado a muchos años, pero nos obliga a pensar en nuestro negocio de manera constante y replantearnos que va a pasar con la manera en la que hacemos negocios en el futuro. Nos obliga a repensar constantemente a que nos dedicamos y cómo podríamos hacerlo de una manera más satisfactoria para el consumidor, más eficiente, más rentable, o lo que sea necesario para reinventarnos y repensarnos en el tiempo.

Interesante punto de vista, no tengo claro si este cambio cultural más que organizacional es de fácil y rápida aplicación. Pensar en contextos de incertidumbre, no solo no es fácil sino genera no estar en el área de confort al menos desde el pensamiento, obviamente quien no tiene claro que el mundo es globalizado y cambiante quedará indefectiblemente afuera de su mercado, pero en el actual contexto del país (nov-2018) estamos más concentrados en la coyuntura que en el mediano plazo, ni siquiera el largo. De nuevo muy valioso lo escrito aquí.